「場面緘黙症」と診断された子どもを育てていると、同時に「発達障害(ASD・ADHD・LDなど)もあるのでは?」と指摘されることがあります。

実際に、場面緘黙症と発達障害は併存するケースが少なくなく、療育や学校生活に大きな影響を与えることがあります。

私自身、6歳の娘が場面緘黙症と診断された後、ASD(自閉スペクトラム症)の傾向があることもわかり、戸惑いながらも支援を受けてきました。

この記事では、場面緘黙症と発達障害の併存について、違い・共通点・サポート方法を整理してご紹介します。

目次

場面緘黙症とは?

場面緘黙症は「特定の状況で声が出なくなる不安障害」のひとつです。

- 家では話せるのに、園や学校では話せない

- 声を出そうとすると体が固まってしまう

- 人前での発表や会話が極端に苦手

発達そのものに遅れがあるわけではなく、「不安や緊張で声が出せない」ことが特徴です。

発達障害とは?

一方、発達障害(ASD・ADHD・LDなど)は、脳の発達の特性によって日常生活や社会生活に困難を感じる状態を指します。

- ASD(自閉スペクトラム症):対人コミュニケーションや感覚過敏が特徴

- ADHD:注意力の持続が難しい、衝動性や多動性

- LD(学習障害):読み書きや計算に特異的な困難

いずれも先天的な特性であり、環境調整や支援が欠かせません。

場面緘黙症と発達障害の併存率

研究では、場面緘黙症の子どもの約3〜4割が発達障害の特性を併せ持つとされています。

特にASD(自閉スペクトラム症)との併存が多く、次いでADHD、学習障害が報告されています。

- ASD:社会的なやりとりの難しさや感覚過敏が重なる

- ADHD:不安定な気持ちのコントロールが声の出しづらさに影響

- LD:学習面での苦手が不安を強め、発話困難につながる

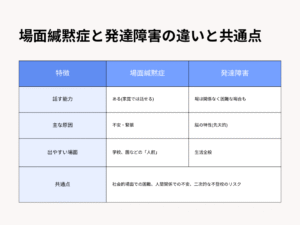

場面緘黙症と発達障害の違いと共通点

👉 つまり「声が出ない」原因が不安なのか、脳の特性に由来するのかで見分けられますが、両方が重なっている子も多いのです。

私の体験談:娘の場合

娘は年中で場面緘黙症と診断されましたが、その後「ASDの傾向」も指摘されました。

- 園では一言も話せない

- 音や人混みに強いストレスを感じる

- こだわりが強く、予定外のことが起きるとパニックになる

最初は「緘黙だから話せない」と思っていましたが、ASD特性が影響していると知り、支援センターや療育に相談するようになりました。

支援・対応のポイント

① 環境調整を優先する

- 無理に話させない

- 感覚過敏に配慮(イヤーマフ・静かな場所の確保)

- スケジュールを事前に知らせる

② コミュニケーションの代替手段を用意

- 絵カードやタブレットでのやり取り

- 表情・ジェスチャーを肯定する

③ 家庭と学校・園の連携

- 「発表が難しいときは先生が代読する」など共有

- 担任が変わるときは情報を引き継ぐ

④ 専門機関のサポートを受ける

- 発達支援センター

- 言語聴覚士(ST)や臨床心理士

- 医師による診断・カウンセリング

将来に向けて

場面緘黙症も発達障害も「本人の努力不足」ではありません。

正しい理解とサポートがあれば、子どもは安心して成長できます。

娘も「話せないこと」や「こだわりの強さ」に悩む時期がありましたが、支援を受けながら少しずつ前進しています。

まとめ

- 場面緘黙症と発達障害は併存するケースが多い

- 特にASDやADHDとの重なりに注意

- 「不安による沈黙」と「発達特性による困難」の両面から理解することが大切

- 無理に話させるのではなく、安心できる環境を整えることが第一

子どもの困難を「個性」として受け止め、園や学校と協力しながら支えていくことが何より大切です。

コメント