こんにちは。6歳の娘が場面緘黙症と診断され、子育ての中でたくさんの気づきと学びを得ている母、ゆるです。

この記事では、「場面緘黙症って何?」「ASD(自閉スペクトラム症)や人見知りとはどう違うの?」といった、よくある疑問を子育て中のママ目線でわかりやすく解説します。

私自身も、娘の症状に初めは戸惑い、たくさん調べ、悩んできました。

だからこそ、今まさに「うちの子、話せないけど…大丈夫かな?」と不安を抱えている方のヒントになれば嬉しいです。

目次

場面緘黙症(ばめんかんもくしょう)とは?

▶ 定義と特徴

場面緘黙症は、特定の場面や環境において「話すことができなくなる」状態が持続する不安症の一種です。

たとえば…

- 家では普通に話せるのに、保育園や学校では全く声が出ない

- 家族とはおしゃべりするけれど、先生や友達には一言も話さない

- 質問されると、声が詰まったり、固まってしまう

このような状態が、数週間から数か月以上続く場合、場面緘黙症の可能性があります。

私の娘も、まさにこのパターンでした。

🗣 家ではずーっとしゃべっているのに、園では3年間一言も話せませんでした。

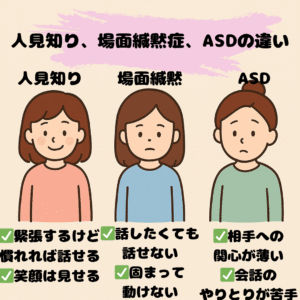

よくある誤解:人見知りや恥ずかしがり屋との違い

✅ 人見知りとの違い

- 人見知りは、一時的な不安や緊張からくる反応。

- 一方で、場面緘黙症は「話そうとしても話せない」状態が長期的に続くのが特徴。

🔍人見知りは慣れれば話せるようになりますが、場面緘黙症は慣れても話せないことが多いです。

✅ 恥ずかしがり屋との違い

- 恥ずかしがり屋の子でも、場に慣れると笑ったり話したりできます。

- でも場面緘黙の子は、慣れても「無言」「無表情」「体が固まる」などが続くことがあります。

娘の場合、年少〜年長まで3年間同じ園に通い、先生やお友達の顔も知っているのに、声を出せませんでした。

ASD(自閉スペクトラム症)との関係は?

場面緘黙症の子どもは、ASDと誤解されやすいこともあります。

娘の場合(実体験)

- ASDも併発していると診断されました。

- ASD傾向のある子は、「話せない」+「相手の気持ちが読みづらい」などの難しさを併せ持つこともあります。

✅ 緘黙症とASDは併発することもありますが、「話さない=ASDではない」とも限りません。

診断されるまでに時間がかかる理由

場面緘黙症は、家庭で普通に会話できるため、見逃されやすいです。

保育士さんや先生にも、初めは「ちょっと恥ずかしがり屋な子かな?」と思われてしまい、

診断や支援が後回しになるケースも多いと感じます。

わが家も、年中の始め頃まで診断はつきませんでした。

🔎 受診の目安:

✅ 園や学校で「半年以上、一言も話さない」

✅ 家では話すのに、他者との会話が極端に困難

これらに当てはまる場合、一度専門機関に相談してみると良いです。

どこで相談・診断してもらえる?

- 小児精神科・児童発達外来(紹介状が必要だったり、予約は数か月待ちの場合も)

- 市区町村の発達相談窓口

- 発達支援センター

- 通っている園や学校の「巡回相談」など

まずは、地域の保健センターなどで開催される発達相談に参加してみるのがハードル低くておすすめです。

家庭でできることはある?

✅ 安心できる場所を守る

家では「ちゃんと話せる」ことが、本人にとって大きな支えです。

「なんで保育園では話さないの?」と責めるのではなく、

「家では安心して話せているね」と、できていることに目を向けるのがポイントです。

✅ 「声を出す」ことよりも「伝える手段」を増やす

- 表情カード

- ジェスチャー

- お絵かきやYES/NOカード

などを活用することで、「言葉が出なくても伝えられる」経験を増やすことができます。

よくある親の悩みと、私の答え(経験談より)

Q:将来、ずっと話せなかったらどうしよう?

➡ 焦らなくて大丈夫です。

本人のタイミングと安心感が整ったとき、少しずつ変化は見えてきます。

Q:どう接したらいい?

➡ 「話させよう」としないことが大事。

黙っていても、そばにいるだけでいいんです。親がプレッシャーにならないように気をつけました。

Q:学校生活、大丈夫?

➡ 学校でも支援体制があれば大丈夫。

通級指導教室や特別支援学級、配慮を受けながら通える選択肢も今は広がっています。

おわりに|「話せない子」には理由がある

「話したくない」のではなく、「話したくても話せない」のが場面緘黙症。

- 家では話すのに園では無言

- 初対面では固まって動けない

- 質問されると涙が出る

これらは甘えではありません。

小さな体と心で、一生懸命その場に適応しようとしているサインです。

親としてできることは、無理に治そうとすることではなく、

「そのままでも大丈夫」と伝え続けることだと思っています。

この記事が届いてほしい人

- 園や学校で話せない子を育てている親御さん

- 「うちの子、人見知りがひどすぎるかも?」と感じている方

- 園や教育現場で、話せない子への理解を深めたい方

コメント